日誌

下関河内小だより

春雪の朝

春雪の朝

安田良一

子どもは今朝も元気です

ぬかるみなんか気にしない

白い息を吐きながら

みんな元気に

「おはようございます」

ズボンはびっしょり

カバンはずっしり

真っ赤にほっぺを染め上げて

みんな笑顔で

「おはようございます」

白髭生やした佳老山よ

この健やかな子どもたちを

今日も見守り給え

慈しみ給え

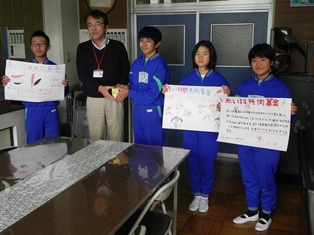

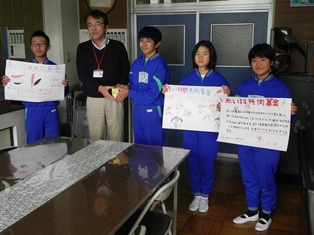

プレゼン力を高める~コンピュータ室での授業の様子

今日は、PC室での授業の様子を紹介します。3・4年生の総合学習の授業です。

3・4年生は、総合学習の時間に「下関河内小学校の歴史」をテーマに、いくつかのグループに分かれて「給食」や「児童数の変化」などの小テーマを掲げて調べ学習を行っています。そして、調べた内容をパソコンを使ったプレゼンテーションにまとめ、発表するのです。今日の授業では、自分たちでつくったプレゼンテーションを使って発表する練習を行いました。発表後、学習サポート員の佐藤裕先生に、プレゼンをもっと見やすくしたり、インパクトを強くしたりするためのアドバイスをいただきました。

「プレゼン力」(説明し納得させる力)を高める学習活動は、子どもたちに身につけさせたい「21世紀型スキル」を身につけさせる上でも重要な学習活動であると言えます。

発表は、2月21日(土)の授業参観で行います。皆さん、ふるってご参観ください。

3・4年生は、総合学習の時間に「下関河内小学校の歴史」をテーマに、いくつかのグループに分かれて「給食」や「児童数の変化」などの小テーマを掲げて調べ学習を行っています。そして、調べた内容をパソコンを使ったプレゼンテーションにまとめ、発表するのです。今日の授業では、自分たちでつくったプレゼンテーションを使って発表する練習を行いました。発表後、学習サポート員の佐藤裕先生に、プレゼンをもっと見やすくしたり、インパクトを強くしたりするためのアドバイスをいただきました。

「プレゼン力」(説明し納得させる力)を高める学習活動は、子どもたちに身につけさせたい「21世紀型スキル」を身につけさせる上でも重要な学習活動であると言えます。

発表は、2月21日(土)の授業参観で行います。皆さん、ふるってご参観ください。

0.75秒の技~ファミリー班なわとび練習

表彰式に引き続いて、ファミリー班(1~6年の縦割り班、給食や清掃などの活動はファミリー班で行っています)でなわとびの練習を行いました。

練習したのは、長縄での「8の字とび」です。1班7~8人で、縄の回し手のまわりを8の字を描くようにまわりながら、とんでいきます。高速で回転する縄に次々と飛び込んでいく様子はまさに圧巻です。今日の最高記録は、3分間で240回でした。計算すると、1回当たり0.75秒で縄を通り抜けたことになります。(途中、つまずいて止まった時間もありますから、実際はもっと早い。)

子どもながら、なかなかの「すご技」ですね。

なわとび大会は2月21日(土)9時15分から行います。皆さんふるってご参観ください。

練習したのは、長縄での「8の字とび」です。1班7~8人で、縄の回し手のまわりを8の字を描くようにまわりながら、とんでいきます。高速で回転する縄に次々と飛び込んでいく様子はまさに圧巻です。今日の最高記録は、3分間で240回でした。計算すると、1回当たり0.75秒で縄を通り抜けたことになります。(途中、つまずいて止まった時間もありますから、実際はもっと早い。)

子どもながら、なかなかの「すご技」ですね。

なわとび大会は2月21日(土)9時15分から行います。皆さんふるってご参観ください。

表彰式を行いました

福島県書き初め展では、特選6名、金賞9名が表彰されました。

また、青少年赤十字活動表彰、地球温暖化防止のための「福島議定書」事業の表彰も行いました。

また、青少年赤十字活動表彰、地球温暖化防止のための「福島議定書」事業の表彰も行いました。

朝からきびきび活動しています

立春は過ぎても、まだまだ寒い毎日です。でも、子どもたちは朝から元気に活動しています。

登校後、すぐに運動着に着替えをし、さっそく係活動に取り組みます。朝の放送を行ったり、国旗・校旗を掲揚したり、きびきびと活動する姿はとても立派です。始業前の朝の運動として、冬はなわとびを行っています。持久跳びの記録をのばしたり、高度な技に挑戦したりと、思い思いの目標を立て、がんばっています。そういう子どもたちの姿を見ていると、心なしか体が温まってくるような気がします。

登校後、すぐに運動着に着替えをし、さっそく係活動に取り組みます。朝の放送を行ったり、国旗・校旗を掲揚したり、きびきびと活動する姿はとても立派です。始業前の朝の運動として、冬はなわとびを行っています。持久跳びの記録をのばしたり、高度な技に挑戦したりと、思い思いの目標を立て、がんばっています。そういう子どもたちの姿を見ていると、心なしか体が温まってくるような気がします。

ただ今、なわとび練習中

2月21日(土)になわとび記録会があります。子どもたちは、それに向けてなわとびの練習真っ盛りです。

低学年は、毎日体育館で長縄の練習をしています。はじめは数回しか続きませんでしたが、今では何十回も続くようになりました。なわとびは、リズム感と思い切りのよさが大切です。また、ブンブンまわる縄の中に飛び込むというのは、かなりの度胸がいるものです。でも、それを乗り越え、リズムに乗って、思い切って体を動かし、とべた時の爽快感は、たまらなくうれしいようです。

子どもたちは、またひとつ、壁を乗り越えることができました。

低学年は、毎日体育館で長縄の練習をしています。はじめは数回しか続きませんでしたが、今では何十回も続くようになりました。なわとびは、リズム感と思い切りのよさが大切です。また、ブンブンまわる縄の中に飛び込むというのは、かなりの度胸がいるものです。でも、それを乗り越え、リズムに乗って、思い切って体を動かし、とべた時の爽快感は、たまらなくうれしいようです。

子どもたちは、またひとつ、壁を乗り越えることができました。

今月の読み聞かせボランティア

手のひらの会の皆様による読み聞かせボランティア、2月も実施していただき、ありがとうございました。今年度の読み聞かせも来月が最後になります。

知恵と福徳が授かりますように~十三詣り

2月7日(土)、5学年の保護者会行事で、十三詣りを行いました。十三詣りとは、生まれた年の干支(えと)が、初めて巡ってくる数え年の十三歳になった少年少女が、身も心も大人に成長したことに感謝するものです。知恵と福徳を身につけて、立派な社会人になってほしいと願っています。

もうすぐ春! 一日入学

今日は、新年度入学予定の児童・保護者の方にご来校いただき、誠にありがとうございました。

はじめ、子どもたちは緊張した面持ちでしたが、1・2年生に温かく迎えられ、一緒に絵を描きながら次第に打ち解けた様子でした。

お子さんの入学準備は、とても大変だと思います。私も二人の子を育てましたが、小学校入学前は、持ち物一つ一つに名前を書いたり、一緒に歩いて学校までの道順を教えたり、鉛筆の握り方を覚えさせたり、自分の名前を書けるように練習させたり・・・と忙しかったのを思い出しました。でも、あの頃が親としての「青春時代」だったと思います。

新入生と、PTAの新入会員の皆様を心から歓迎いたします。もうすぐ春ですね。

はじめ、子どもたちは緊張した面持ちでしたが、1・2年生に温かく迎えられ、一緒に絵を描きながら次第に打ち解けた様子でした。

お子さんの入学準備は、とても大変だと思います。私も二人の子を育てましたが、小学校入学前は、持ち物一つ一つに名前を書いたり、一緒に歩いて学校までの道順を教えたり、鉛筆の握り方を覚えさせたり、自分の名前を書けるように練習させたり・・・と忙しかったのを思い出しました。でも、あの頃が親としての「青春時代」だったと思います。

新入生と、PTAの新入会員の皆様を心から歓迎いたします。もうすぐ春ですね。

児童による読み聞かせ

3~6年児童6名による読み聞かせを行いました。矢祭町子ども司書講座を受講中の児童も参加しました。本校では、手のひらの会のみなさんによる読み聞かせの他に、毎月児童による読み聞かせを実施し、読書活動の推進に努めています。

納税推進標語コンクールで、最優秀賞と優秀賞を受賞

矢祭町納税貯蓄組合連合会主催の納税推進に関する「標語」コンクールに応募した作品の表彰式が校長室で行われました。5年男子児童1名の「標語」が最優秀賞を、5年女子児童2名の「標語」が優秀賞をいただきました。

青少年赤十字100文字提案作品で3名を表彰

青少年赤十字100文字提案作品で、優秀賞を受賞した男子児童1名に賞状と楯を、佳作・入選となった5年女子児童1名と6年女子児童1名に、賞状を伝達しました。おめでとうございます。

心の中の鬼を追い出すぞ!~節分集会

今日は節分集会を行いました。

はじめに、全児童・教職員が、一人ずつ大声で、自分の心の中にいる鬼を追い出す大声コンテストを行いました。続いて、高学年児童が節分の由来を劇で発表し、最後に5年生が豆まきを行い、みんなで豆を拾って、食べました。

今年も、無事故で、どの子も、よく学び、よく遊べますよう、祈願しました。

はじめに、全児童・教職員が、一人ずつ大声で、自分の心の中にいる鬼を追い出す大声コンテストを行いました。続いて、高学年児童が節分の由来を劇で発表し、最後に5年生が豆まきを行い、みんなで豆を拾って、食べました。

今年も、無事故で、どの子も、よく学び、よく遊べますよう、祈願しました。

いつも安全運転をありがとうございます

国道349号線は、下関河内小学校の通学路となっています。

カーブが多く、道が狭く、歩道がない、しかも交通量は多く、大型車が行き交う中、子どもたちは毎日歩いて通学しています。

歩道がないので、子どもたちは路肩帯を歩いていますが、車同士がすれ違う時には、車とガードレールや塀に挟まれて逃げ場がないという場所も多いのです。

これまで、子どもたちが無事故で通学してこられたのは、ドライバーの皆さんの安全運転のお陰です。どうぞこれからも、安全運転をよろしくお願いいたします。

車同士がすれ違う時は、こんな状況になります。このときは、左の白い車が止まってくれたので、子どもたちは、ガードレールの切れ間に逃げ込むことができました。子どもたちの安全は、運転者のとっさの判断と思いやりによって支えられています。

バイパス工事は着々と進んでいますが、一日も早い完成が待たれます。

カーブが多く、道が狭く、歩道がない、しかも交通量は多く、大型車が行き交う中、子どもたちは毎日歩いて通学しています。

歩道がないので、子どもたちは路肩帯を歩いていますが、車同士がすれ違う時には、車とガードレールや塀に挟まれて逃げ場がないという場所も多いのです。

これまで、子どもたちが無事故で通学してこられたのは、ドライバーの皆さんの安全運転のお陰です。どうぞこれからも、安全運転をよろしくお願いいたします。

車同士がすれ違う時は、こんな状況になります。このときは、左の白い車が止まってくれたので、子どもたちは、ガードレールの切れ間に逃げ込むことができました。子どもたちの安全は、運転者のとっさの判断と思いやりによって支えられています。

バイパス工事は着々と進んでいますが、一日も早い完成が待たれます。

後輩につなぐ~鼓笛引継式

今日は、鼓笛引継ぎ式を行いました。

はじめに、旧鼓笛隊で校歌を演奏し、指揮や楽器を引き継いで、新鼓笛隊で校歌を演奏しました。最後に、6年生から一人ずつ「後輩に托すことば」を発表しました。

下関河内小学校全校児童による鼓笛隊も、今年で最後になります。5月の運動会、秋の防犯パレードに向けての決意を一人一人新たにした引継ぎ式となりました。

はじめに、旧鼓笛隊で校歌を演奏し、指揮や楽器を引き継いで、新鼓笛隊で校歌を演奏しました。最後に、6年生から一人ずつ「後輩に托すことば」を発表しました。

下関河内小学校全校児童による鼓笛隊も、今年で最後になります。5月の運動会、秋の防犯パレードに向けての決意を一人一人新たにした引継ぎ式となりました。

雪の中でも、子どもたちは元気です!

今日は朝からの雪で、校庭も真っ白になりました。それを見て子どもたちは大喜び! 休み時間になると、まっしぐらに校庭に飛び出してきて、雪の中を転げ回ったり、雪だるまをつくったり、雪合戦を始めたりして、遊んでいます。油断していたら、私も雪つぶてを一発食らってしまいました。

子どもたちの元気な姿を見て、とても心が温まりました。

伝統を引き継ぐために~鼓笛引継ぎ練習

2月2日に鼓笛引継ぎ式を行います。今週はそれに向けた鼓笛練習を行いました。卒業を控えた6年生からのアドバイスを受け、1~5年生がそれぞれ新しいパートを引き継いでいくために、真剣に練習に取り組みました。

ただ今、全国学校給食週間です

1月24日から30日まで、全国学校給食週間です。

子どもたちの食生活を取り巻く環境が大きく変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など、健康状態について懸念される点が多く見られる今日、学校給食は子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けるために重要な役割を果たしています。

矢祭町では、小中学生の給食は、矢祭町学校給食センターが実施しておりますが、矢祭町の子育て支援策の一環として、小学生の給食費の保護者負担は、1食あたり100円となっています。1食の食材費は263円ですので、163円は矢祭町が負担しているのです。生活保護家庭の給食費を補助する市町村は多いですが、矢祭町のように一律に全家庭の給食費を補助する市町村は珍しいと思います。

おかげで、今日もおいしい給食をいただくことができました。

子どもたちの食生活を取り巻く環境が大きく変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など、健康状態について懸念される点が多く見られる今日、学校給食は子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けるために重要な役割を果たしています。

矢祭町では、小中学生の給食は、矢祭町学校給食センターが実施しておりますが、矢祭町の子育て支援策の一環として、小学生の給食費の保護者負担は、1食あたり100円となっています。1食の食材費は263円ですので、163円は矢祭町が負担しているのです。生活保護家庭の給食費を補助する市町村は多いですが、矢祭町のように一律に全家庭の給食費を補助する市町村は珍しいと思います。

おかげで、今日もおいしい給食をいただくことができました。

税の教室を実施しました

町役場自立総務課の鈴木様をお招きして、6年生の社会科で税の教室を行いました。様々な税金があることや、税の使い道について勉強し、税をきちんと納めることの大切さを学びました。

ホールボディカウンター検査を行いました。

本日、山村開発センターにおいて、全校児童が2回目となるホールボディカウンタによる内部被ばく検査を受けました。折しも月曜日に放射線学習を行い、外部被ばくや内部被ばくなどについて勉強したばかりです。検査結果は、後日、直接各自宅に送付される予定です。

ホウシャセンってなあに? 放射線学習

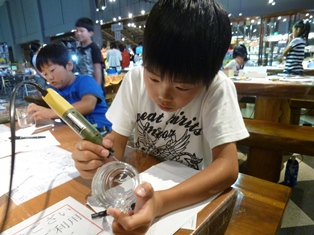

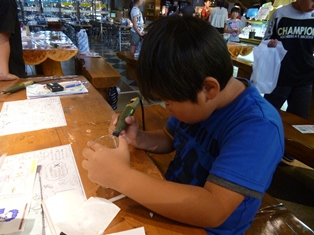

京都大学大学院エネルギー科学研究科 幸 浩子 先生を講師にお招きし、全校児童で放射線について勉強しました。

東京電力福島第一原子力発電所の事故から、まもなく4年が経過しようとしています。

幸いに当地は、事故後も放射線量はそう変わらない状況(本校のモニタリングポストの数値は、0.08~0.09μSv/h程度で推移)で、除染作業も必要なく、事故後も運動会はこれまで通り校庭で実施しているなど、ほぼ通常通り教育活動を実施しております。しかし、事故があった原子力発電所では未だに廃炉に向けた工程は厳しい状況です。また、除染もかなり進んできているとはいえ、環境中に放出された放射性物質の影響が続いている地域も少なくありません。子どもたちに放射線についての正しい知識を身につけさせることは、本校においても喫緊の課題であると考えています。

あのような事故は、二度と再び起こしてはなりませんが、この狭い国土に50基以上もの原子力発電所を抱える我が国に於いて、絶対に起こらないという保証はどこにもありません。大人たちが築いたこのような状況を子どもたちに引き継ぐからには、せめて正しい知識を身につけさせるのは私たち大人の責任です。人間の英知をどんなに集めても自然災害を起こさないようにすることは不可能ですが、ヒューマンエラーを起こさない社会システムを構築することは可能だと思うのです。子どもたちが築く明日の社会がそのような社会になってほしいと願ってやみません。

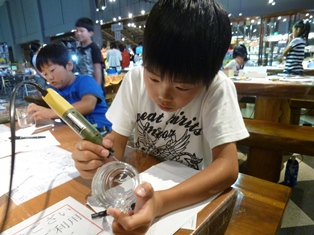

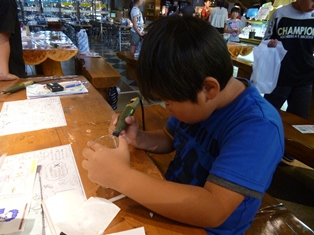

霧箱で放射線の飛跡を観察する様子

霧箱で放射線の飛跡を観察する様子

東京電力福島第一原子力発電所の事故から、まもなく4年が経過しようとしています。

幸いに当地は、事故後も放射線量はそう変わらない状況(本校のモニタリングポストの数値は、0.08~0.09μSv/h程度で推移)で、除染作業も必要なく、事故後も運動会はこれまで通り校庭で実施しているなど、ほぼ通常通り教育活動を実施しております。しかし、事故があった原子力発電所では未だに廃炉に向けた工程は厳しい状況です。また、除染もかなり進んできているとはいえ、環境中に放出された放射性物質の影響が続いている地域も少なくありません。子どもたちに放射線についての正しい知識を身につけさせることは、本校においても喫緊の課題であると考えています。

あのような事故は、二度と再び起こしてはなりませんが、この狭い国土に50基以上もの原子力発電所を抱える我が国に於いて、絶対に起こらないという保証はどこにもありません。大人たちが築いたこのような状況を子どもたちに引き継ぐからには、せめて正しい知識を身につけさせるのは私たち大人の責任です。人間の英知をどんなに集めても自然災害を起こさないようにすることは不可能ですが、ヒューマンエラーを起こさない社会システムを構築することは可能だと思うのです。子どもたちが築く明日の社会がそのような社会になってほしいと願ってやみません。

霧箱で放射線の飛跡を観察する様子

霧箱で放射線の飛跡を観察する様子 子どもの運動の今昔

全国的に子どもの体力・運動能力の低下が懸念されています。本校でも、走力や投力などに課題が見られます。

投力とは、文字通り投げる力ですが、投力の低下は、子どもの遊びや運動の変化が起因しているものと思われます。かつては、水切りや雪合戦など投げて遊ぶことが多く、また、運動と言えばなんといっても野球(男の子の場合ですが)でした。友だちや父親とキャッチボールをしたり、相手がいない場合は一人で「壁投げ」をして遊んでいる光景をよく見かけたものです。今では、運動の好みも多様化し、サッカーやテニスなどに人気が移ってしまい、キャッチボールをして遊ぶ光景はまず見られなくなりました。(もちろん中学とかの野球部の子は別ですが・・)

今、学校では、どのようにして投力を高めようとしているかというと、体育の授業で「運動身体づくりプログラム」(福島県教委が制作した運動メニュー)というのを行っています。その中で「投運動」といって、端っこを縛ったタオルを投げる運動があります。

上の写真が、その様子です。

タオルを遠くに飛ばすには、うでだけではなく全身のバネを上手に使う必要がありますが、特に重要なのは「左手」のふりです。右ききの場合、まず、①左足を大きく踏み出すと同時に左手も大きく前につきだし、②そして右足を思い切り蹴ると同時に左手を勢いよくふり戻し、③右手で投げるのですが、そうすると投げ終わった時は、左手は体のうしろにまわり右足が前にでているはずです。

ところが、左の写真を見てください。左手が全く使われておらず、右足の蹴りも十分ではありません。従って、右の写真のように、投げ終わった後、左手が体の前にあって、右足も後ろに残ったままになってしまうのです。こうした課題を今後の指導で改善していけば、投力も向上すると考えています。

かつては、放課後や休日の遊びや運動で自然と身につけていたことでも、今は学校の授業で教えなければならない(投力に限ったことではありませんが・・・)、子どもの遊びの今昔を感じています。

ゲームやテレビではなく、外遊びで、体力と知恵を身につけてほしいものです。

投力とは、文字通り投げる力ですが、投力の低下は、子どもの遊びや運動の変化が起因しているものと思われます。かつては、水切りや雪合戦など投げて遊ぶことが多く、また、運動と言えばなんといっても野球(男の子の場合ですが)でした。友だちや父親とキャッチボールをしたり、相手がいない場合は一人で「壁投げ」をして遊んでいる光景をよく見かけたものです。今では、運動の好みも多様化し、サッカーやテニスなどに人気が移ってしまい、キャッチボールをして遊ぶ光景はまず見られなくなりました。(もちろん中学とかの野球部の子は別ですが・・)

今、学校では、どのようにして投力を高めようとしているかというと、体育の授業で「運動身体づくりプログラム」(福島県教委が制作した運動メニュー)というのを行っています。その中で「投運動」といって、端っこを縛ったタオルを投げる運動があります。

上の写真が、その様子です。

タオルを遠くに飛ばすには、うでだけではなく全身のバネを上手に使う必要がありますが、特に重要なのは「左手」のふりです。右ききの場合、まず、①左足を大きく踏み出すと同時に左手も大きく前につきだし、②そして右足を思い切り蹴ると同時に左手を勢いよくふり戻し、③右手で投げるのですが、そうすると投げ終わった時は、左手は体のうしろにまわり右足が前にでているはずです。

ところが、左の写真を見てください。左手が全く使われておらず、右足の蹴りも十分ではありません。従って、右の写真のように、投げ終わった後、左手が体の前にあって、右足も後ろに残ったままになってしまうのです。こうした課題を今後の指導で改善していけば、投力も向上すると考えています。

かつては、放課後や休日の遊びや運動で自然と身につけていたことでも、今は学校の授業で教えなければならない(投力に限ったことではありませんが・・・)、子どもの遊びの今昔を感じています。

ゲームやテレビではなく、外遊びで、体力と知恵を身につけてほしいものです。

インフルエンザの防止のために

インフルエンザの流行期となりました。ご家族に受験生がおられるご家庭では特に心配な時期ですね。近隣の小学校で流行始めたという情報もあり、本校でも、十分気をつけて、うがい・手洗いの指導、教室の換気や清浄などに努めて参ります。ご家庭でも、帰った時や食事の前には、うがい・手洗いをご指導いただくと共に、人が集まる場所に出かける際にはマスクの着用などの対応をお願いいたします。(できれば、そのような場所には、なるべく行かせないのが一番ですが、・・・) また、もし急な発熱などインフルエンザ様症状が現れた場合には、医療機関に受診させていただくようお願いいたします。

なお、インフルエンザと診断された場合は「出席停止扱い」(この場合、出席簿では欠席とはならず、出席を要しない日として扱われます)となりますので、学校にもご一報ください。出席停止の期間等、詳しくは保健だよりをご覧ください。

子どもたちが、元気に登校し、思う存分学べるよう、ご家庭と協力しながら、この時期を乗り越えていきたいと思います。

なお、インフルエンザと診断された場合は「出席停止扱い」(この場合、出席簿では欠席とはならず、出席を要しない日として扱われます)となりますので、学校にもご一報ください。出席停止の期間等、詳しくは保健だよりをご覧ください。

子どもたちが、元気に登校し、思う存分学べるよう、ご家庭と協力しながら、この時期を乗り越えていきたいと思います。

新年の思いを込めて~校内書き初め大会

明けましておめでとうございます。

第3学期のはじめに、児童一人一人が新年の抱負を思い思いの文字に込めて書く、校内書き初め大会を行いました。1・2年生は硬筆、3年生以上は毛筆での挑戦です。昨年、片野先生からいただいたご指導を思い出しながら、姿勢を整え、心を整えて、一心不乱に紙に向かいました。

どの子も、その思いを達成できるよう、教職員一同、三学期も親心で指導して参ります。

本年もよろしくお願いいたします。

心を整える~書き初め練習

片野先生にご指導いただき、書き初めの練習を行いました。

まず、お手本をかいていただき、お手本をもとに筆をおろす位置や筆の運び方などを説明していただき、練習では一人一人にアドバイスをいただきました。

「筆を下ろしたら、しっかり止める、さあ、息を止めて・・・そこをぐっと、そう、そこでまた筆をしっかり止めて・・・そう、そう、・・・上手になったね。」

まさに、「やって見せ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば人は動かじ」という片野先生のご指導は、私たち教師にとってもお手本となりました。

片野先生のご指導で、子どもたちのうでもみるみる上達しました。そして、書を整えるには、姿勢を整え、心を整えなければならないことを、子どもたちも学んでくれたと思います。

これで、よい新年が迎えられそうです。

まず、お手本をかいていただき、お手本をもとに筆をおろす位置や筆の運び方などを説明していただき、練習では一人一人にアドバイスをいただきました。

「筆を下ろしたら、しっかり止める、さあ、息を止めて・・・そこをぐっと、そう、そこでまた筆をしっかり止めて・・・そう、そう、・・・上手になったね。」

まさに、「やって見せ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば人は動かじ」という片野先生のご指導は、私たち教師にとってもお手本となりました。

片野先生のご指導で、子どもたちのうでもみるみる上達しました。そして、書を整えるには、姿勢を整え、心を整えなければならないことを、子どもたちも学んでくれたと思います。

これで、よい新年が迎えられそうです。

達人から学ぶ~くぎ打ち体験学習

3・4年生の図画工作の時間に、永山先生に「くぎ打ち」のご指導をいただきました。

色々な種類の釘をみせていただき、また、とても大きなトンカチで杭を打つ体験をさせていただきました。その道の「達人の技」を子どもたちは目を輝かせて見ていました。こうした憧れも子どもたちの成長の大きな糧となると思います。永山先生ありがとうございました。

色々な種類の釘をみせていただき、また、とても大きなトンカチで杭を打つ体験をさせていただきました。その道の「達人の技」を子どもたちは目を輝かせて見ていました。こうした憧れも子どもたちの成長の大きな糧となると思います。永山先生ありがとうございました。

森林を育てよう~どんぐりの種まき

全国植樹祭の記念事業の一環として、どんぐり(ミズナラ、クヌギ)の種まきを行いました。

木を育てるためには、木を上手に活用することも大切であることを学びました。矢祭町の豊かな自然を子どもたちに引き継がせていきたいと思います。

木を育てるためには、木を上手に活用することも大切であることを学びました。矢祭町の豊かな自然を子どもたちに引き継がせていきたいと思います。

子どもに充実した読書体験を!~もったいない図書館活用のすすめ~

読書には様々なスタイルがありますが、小学生は、よい本に出会ったら、くり返し何度も読んでほしいと願っています。子どもへの読書のすすめも方も、「何冊以上読みましょう」というのも確かにひとつの方法ですが、読書は、量ばかりでなく質も大事なのではないかと思うのです。例えば、ある子どもが、クリスマスのプレゼントにピッカピカの絵本を買ってもらって、くり返し何回も何十回も読んで、ストーリーやセリフを全部おぼえて、その物語で兄弟姉妹で「ごっこ遊び」をしたり、自分の物語をつくったり、物語にあわせて絵を描いたりしたとします。その子が冬休みに読んだ本は、その本たった1冊ですが、とても価値ある読書体験だと思うのです。「手づくり絵本」もそうした深い充実した読書体験の延長にあるのでしょう。小学生には、そうした読書体験をさせたいものです。「たくさんの本を読む」のはもう少し大人になってからでも間に合います。私自身も、一週間に何冊も本を読むようになったのは、高校生になって文庫本や新書本を読むようになってからで、小学生の頃は、プレゼントに買ってもらった「ドリトル先生」の物語を、何度も何度も読み返したことをおぼえています。(小学生が読む物語本は机上版なので値段も高く、そうは買ってもらえない。文庫本は安いので高校生の小遣いでも買えるというのも理由のひとつかも知れませんが・・・。)

しかしそれには、子どもがくり返し何度も読める、深く充実した読書体験に耐えうるだけの良書が必要です。(残念ながら今時流行の「ケイタイ小説」などでは、そのような深い読書体験はできないと思います。)

良書を、子どもの身近に整えてあげるのは、私たち大人の責任です。今日、手のひらの会の方に読み聞かせをしていただいた「葉っぱのフレディ」などもそういう良書のひとつであると思います。(葉っぱのフレディや星の王子様などは、大人になってからもくり返し読みたい本です。30代や50代で読むと、また違った味わいがあります。)

そして、矢祭町には「もったいない図書館」というすばらしい図書館があり、そこには良書がずらりと並んでいます。これを活用しない手はありません。

この冬休み、子どもたちがよい本と出会い、充実した読書体験ができるよう、ご家庭でもご協力をお願いいたします。

しかしそれには、子どもがくり返し何度も読める、深く充実した読書体験に耐えうるだけの良書が必要です。(残念ながら今時流行の「ケイタイ小説」などでは、そのような深い読書体験はできないと思います。)

良書を、子どもの身近に整えてあげるのは、私たち大人の責任です。今日、手のひらの会の方に読み聞かせをしていただいた「葉っぱのフレディ」などもそういう良書のひとつであると思います。(葉っぱのフレディや星の王子様などは、大人になってからもくり返し読みたい本です。30代や50代で読むと、また違った味わいがあります。)

そして、矢祭町には「もったいない図書館」というすばらしい図書館があり、そこには良書がずらりと並んでいます。これを活用しない手はありません。

この冬休み、子どもたちがよい本と出会い、充実した読書体験ができるよう、ご家庭でもご協力をお願いいたします。

読書感想文発表会その2

2回目となる読書感想文発表会を行いました。今日紹介された本は、「どこか行きのバス」「ともだちはサティー」「おっちゃんの長い夏休み」の3冊です。発表に対しての感想もたくさん寄せられました。

土日や冬休みには、ぜひご家族で一緒に本を読んだり、思い出に残る本を紹介しあったりしてみてはいかがでしょう。

土日や冬休みには、ぜひご家族で一緒に本を読んだり、思い出に残る本を紹介しあったりしてみてはいかがでしょう。

今年最後の読み聞かせボランティア

手のひらの会の皆様による今年最後の読み聞かせが行われました。今日読んでいただいた本は、低学年が「シチューをもらったかえりみち」(第1回矢祭町手づくり絵本コンクールの最優秀作品)、中学年が「葉っぱのフレディ」、高学年が「アンジェリーナのクリスマス」です。よい本に出会うことは人生をとても豊かにしてくれます。手のひらの会の皆様、大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

読書感想文の発表会を行いました

全校集会で、代表児童3名による読書感想文の発表会を行いました。

紹介された本は、「ミルクこぼしちゃだめよ」「メガネをかけたら」「マッチ箱日記」の3冊。

お気に入りの本を紹介しあって、本の世界を広げてくれたら・・と願っています。

紹介された本は、「ミルクこぼしちゃだめよ」「メガネをかけたら」「マッチ箱日記」の3冊。

お気に入りの本を紹介しあって、本の世界を広げてくれたら・・と願っています。

もったいない図書館を見学しました

手づくり絵本作品展が行われている中、低学年が「もったいない図書館」の見学学習を行いました。図書館の方から説明を受けたり、中を見学したりした後、思い思いに好きな本を読みました。

すてきな本に出会い、人生を豊かにしてくれるとよいですね。

すてきな本に出会い、人生を豊かにしてくれるとよいですね。

矢祭町ふれあい駅伝に出場

12月7日(日)、矢祭町ふれあい駅伝に出場しました。出場したのは「下関ファイヤーズ」の8名の児童(補欠2人を含む)。小学生男子の部に、高学年児童が男女混合チーム(全6区の内、男子2名、女子4名)で出場しました。冬晴れの空の下、一致団結してタスキをつなぎ、さわやかな汗が笑顔に光りました。

開会式では選手宣誓を行いました

開会式では選手宣誓を行いました

開会式では選手宣誓を行いました

開会式では選手宣誓を行いました 上関バイパス工事現場を見学しました

11月26日、藤田建設にお世話になり、上関バイパス工事現場の見学学習を行いました。

建設工事について説明を聞いた後、様々な重機を見学したり、試乗したりしました。最後にはクイズに挑戦しました。

建設工事について説明を聞いた後、様々な重機を見学したり、試乗したりしました。最後にはクイズに挑戦しました。

赤い羽根募金に5、003円が集まりました。

今年も赤い羽根募金を行いました。高学年児童が手づくりのポスターをつくって呼びかけ、全校児童29名と教職員10名から、善意の募金が寄せられました。集まった募金は5、003円。20日、校長室で代表児童から矢祭町社会福祉協議会の方に寄託しました。

パントマイムで大爆笑~チカパンのパントマイム公演

11月19日(水)、マラソン記録会に続いて、午後は、文化芸術による子どもの育成事業によるパントマイム公演を行いました。出演したのはチカパンさん。マンドリンの演奏から始まり、絶妙な演技で会場を笑いに包みました。児童の飛び入り共演もあって、とても盛り上がりました。

紅葉の佳老山の麓を元気に走りました~校内マラソン記録会

11月19日(水)、澄み渡った空の下、全校児童29名で、校内マラソン記録会を行いました。

1・2年生は800m、3・4年生は1200m、5・6年生は1600mを走り、全員が完走することができました。低学年800mでは、2年女子児童が大会新記録を出しました。沿道でご声援いただいた皆様、ありがとうございました。

1・2年生は800m、3・4年生は1200m、5・6年生は1600mを走り、全員が完走することができました。低学年800mでは、2年女子児童が大会新記録を出しました。沿道でご声援いただいた皆様、ありがとうございました。

お腹いっぱい食べました~収穫祭

11月15日(土)、授業参観に続いて収穫祭を行いました。学校畑でとれたさつまいもは石焼きにして食べました。また、お餅をついて、汁もち、なっとうもち、きなこもち、みたらしもちにしていただきました。保護者の皆様には、朝早くから火おこしなどの準備をしていただき、大変ありがとうございました。また、これまで学校畑、学校田の作業にお手伝いいただいた皆様、様々な材料や器具等をご提供いただいた皆様に心から御礼申し上げます。

朝早くから火をおこして準備していただきました。

朝早くから火をおこして準備していただきました。

低・中学年は、千本杵での餅つきを体験しました。

低・中学年は、千本杵での餅つきを体験しました。

6年生は、本格的に杵でお餅をつきました。女子も大活躍です。

6年生は、本格的に杵でお餅をつきました。女子も大活躍です。

仕上げはお父さん、体育館に威勢のよいかけ声が響きました。

仕上げはお父さん、体育館に威勢のよいかけ声が響きました。

おいしいお餅にほっぺが落ちそうです。

おいしいお餅にほっぺが落ちそうです。

朝早くから火をおこして準備していただきました。

朝早くから火をおこして準備していただきました。 低・中学年は、千本杵での餅つきを体験しました。

低・中学年は、千本杵での餅つきを体験しました。 6年生は、本格的に杵でお餅をつきました。女子も大活躍です。

6年生は、本格的に杵でお餅をつきました。女子も大活躍です。 仕上げはお父さん、体育館に威勢のよいかけ声が響きました。

仕上げはお父さん、体育館に威勢のよいかけ声が響きました。 おいしいお餅にほっぺが落ちそうです。

おいしいお餅にほっぺが落ちそうです。 授業参観、ありがとうございました

11月15日(土)、授業参観を行いました。多くの保護者の皆様にご参観いただき、誠にありがとうございました。

1・2年の学級活動は、タバコの健康への影響について学習しました。

1・2年の学級活動は、タバコの健康への影響について学習しました。

3年生の算数では、巻き尺を使って長さを測る学習を行いました。

3年生の算数では、巻き尺を使って長さを測る学習を行いました。

4年生の算数では、( )を使った計算のきまりを学習しました。

4年生の算数では、( )を使った計算のきまりを学習しました。

5年生の理科では、振り子の原理を使ったおもちゃづくりを行いました。

5年生の理科では、振り子の原理を使ったおもちゃづくりを行いました。

6年生の理科では、てこの原理を使った身近な道具について学習しました。

6年生の理科では、てこの原理を使った身近な道具について学習しました。

1・2年の学級活動は、タバコの健康への影響について学習しました。

1・2年の学級活動は、タバコの健康への影響について学習しました。 3年生の算数では、巻き尺を使って長さを測る学習を行いました。

3年生の算数では、巻き尺を使って長さを測る学習を行いました。 4年生の算数では、( )を使った計算のきまりを学習しました。

4年生の算数では、( )を使った計算のきまりを学習しました。 5年生の理科では、振り子の原理を使ったおもちゃづくりを行いました。

5年生の理科では、振り子の原理を使ったおもちゃづくりを行いました。 6年生の理科では、てこの原理を使った身近な道具について学習しました。

6年生の理科では、てこの原理を使った身近な道具について学習しました。 学校保健委員会を開催しました。

11月6日、学校医や学校歯科医などにお集まりいただき、学校保健委員会を行い、子どもたちの健康状況を話し合いました。今後の保健指導に生かして参ります。

文化クラブが袋田の滝ハイキング

秋晴れのもと、文化クラブの子どもたちが袋田の滝にハイキングに行きました。何段もの階段を上って生瀬の滝まで足を運び、さわやかな汗をかいてきました。紅葉もとてもきれいで、子どもたちも景色を楽しみながら歩いていました。

マラソン記録会の練習を行っています

11月19日(水)に実施するマラソン記録会の練習を行っています。1・2年生は800m、3・4年生は1200m、5・6年生は1600mを走ります。どの子も自己ベストを目指してがんばってほしいですね。ご声援よろしくお願いします。

町青年の主張大会に参加しました

矢祭町青年の主張大会で、6年男子児童が「福祉」をテーマに発表しました。

また、5年生、4年生も賞状をいただきました。大勢の人の前で自分の意見を発表することはとても緊張することですが、よい経験になりました。

また、5年生、4年生も賞状をいただきました。大勢の人の前で自分の意見を発表することはとても緊張することですが、よい経験になりました。

教室にストーブを設置しました

本日、教室にストーブを設置しました。ストーブ使用はまだ先ですが、朝晩とずいぶん冷え込むようになりました。温かい環境で学習できるよう、安全に使用していきたいと思います。そこで、一句「火傷のあとは消火器では消せない」

PTA奉仕作業ありがとうございました

10月25日(土)は、早朝よりお集まりいただきましてのPTA奉仕作業、誠にありがとうございました。おかげさまで、ストーブの搬入、窓ふきとスムーズに終了することができ、校舎環境を整えることができました。心から御礼申し上げます。

収穫の秋~さつもいもほり

10月24日(金)、1・2年生がサツマイモ掘りを行いました。祖母の皆様方にお手伝いいただき、たくさんのさつまいもが採れました。収穫したさつまいもは、収穫祭で石焼きいもにしてみんなでいただきます。

リズムで楽しく~エアロビクス教室

10月23日(木)、添田夏実先生を講師にお招きして、エアロビクス教室を行いました。添田先生にはカボチャの妖精に変身して、子どもたちに体を動かす楽しさを教えていただきました。棒を使って音楽に合わせて体を動かし、気持ちよい汗をかきました。

子どものスマホ使用を考える~PTA教養講座

10月18日(土)、午前中の佳老祭に引き続き、午後はPTA教養講座を行いました。今年のテーマは、「スマホ」。矢祭町学習サポート員として子どもたちの情報教育のご指導をいただいている佐藤裕さんを講師としてお招きし、「ネット全盛期~親のすべきこと~」と題してご講演をいただきました。今やパソコンだけでなく、ゲーム機や音楽プレイヤー等でもインターネットにつなげる時代、小学生の携帯やスマホ所持率も年々上がってきており、それに伴ってネットいじめや子どもの性被害などの問題も増加しています。何もしないで子どもにスマホを持たせるのは、夜の繁華街にいきなり子どもを放り出すようなもの・・・子どもに使用させる場合には、フィルタリングをしっかりかけて、親の管理の下、ルールを守って正しく使わせることが必要です。もし、それができないのなら、安易にスマホを与えるべきではないと思います。

夢や希望を叶えるための自分探しの旅をする思春期には、子どもたちは様々な障がいに出会います。友人や先輩との人間関係、異性への悩み、親との摩擦、進路の悩みや受験など・・・しかし現代では「スマホ」が最も大きな障害の一つになっています。子どもは簡単に依存状態になりやすく、統計では高校生(女子)のスマホの一日の平均使用時間は6時間以上、勉強時間はもちろん食事中や入浴中、睡眠中までもスマホを握りしめている子どもも少なくはないのです。自分でやめたくてもやめられない、ネット上のいじめに遭い命を絶ってしまう子どももいます。子どもの夢を叶えてあげるために、親としてできる環境整備は何か、社会としてできる環境整備は何か、真剣に考えるべき時期が来ていると思います。

夢や希望を叶えるための自分探しの旅をする思春期には、子どもたちは様々な障がいに出会います。友人や先輩との人間関係、異性への悩み、親との摩擦、進路の悩みや受験など・・・しかし現代では「スマホ」が最も大きな障害の一つになっています。子どもは簡単に依存状態になりやすく、統計では高校生(女子)のスマホの一日の平均使用時間は6時間以上、勉強時間はもちろん食事中や入浴中、睡眠中までもスマホを握りしめている子どもも少なくはないのです。自分でやめたくてもやめられない、ネット上のいじめに遭い命を絶ってしまう子どももいます。子どもの夢を叶えてあげるために、親としてできる環境整備は何か、社会としてできる環境整備は何か、真剣に考えるべき時期が来ていると思います。

笑いと涙と・・・感動の佳老祭

10月18日(土)、天候にも恵まれ、たくさんのご来賓・保護者の皆様方にご来校いただき、平成26年度の佳老祭(学習発表会)を開催することができました。

低学年は、かわいらしさと元気あふれる劇「ガラパラゴラスをやっつけろ」で友情の大切さを表現しました。中学年は、劇「メモリアル下関河内小学校~佳老桜の想い」で笑いとユーモアを交えながら学校愛・郷土愛を自分たちなりに表現しました。高学年の劇「伝えたい言葉は」では、「福祉」をテーマにして総合学習で体験したことをもとに、真心のこもった言葉と劇で、家族愛を表現しました。4・5・6年代表児童による意見発表「友達の背中」「豊かな心で」「ぼくの考える福祉」、教職員による合奏「花は咲く」、全校合唱「世界がひとつになるまで」「まっかな秋」の演奏でも大きな拍手をいただきました。これまでの練習や発表を通して、心を一つにして取り組むことの素晴らしさを子どもたちは学ぶことができたと想います。また、お忙しい中ご来校いただき、温かい拍手をいただいた皆様方に、御礼申し上げます。

低学年は、かわいらしさと元気あふれる劇「ガラパラゴラスをやっつけろ」で友情の大切さを表現しました。中学年は、劇「メモリアル下関河内小学校~佳老桜の想い」で笑いとユーモアを交えながら学校愛・郷土愛を自分たちなりに表現しました。高学年の劇「伝えたい言葉は」では、「福祉」をテーマにして総合学習で体験したことをもとに、真心のこもった言葉と劇で、家族愛を表現しました。4・5・6年代表児童による意見発表「友達の背中」「豊かな心で」「ぼくの考える福祉」、教職員による合奏「花は咲く」、全校合唱「世界がひとつになるまで」「まっかな秋」の演奏でも大きな拍手をいただきました。これまでの練習や発表を通して、心を一つにして取り組むことの素晴らしさを子どもたちは学ぶことができたと想います。また、お忙しい中ご来校いただき、温かい拍手をいただいた皆様方に、御礼申し上げます。

あす、佳老祭開催いたします。

あす、10月18日(土)、佳老祭(学習発表会)を、本校体育館で開催します。

ぜひ、皆様お誘い合わせのうえ、ご来校くださいますよう、お願いいたします。

プログラムは、次のとおりです。(時間はおよその目安です)

<開会> 8:45

1年 はじめのことば 8:45~

あいさつ 校長、PTA会長

1・2年劇 ガラパラゴラスをやっつけろ 8:50~

5年 意見発表

3・4年劇 メモリアル下関河内小学校~佳老桜の想い 9:15~

6年 意見発表

教職員合奏 10:45~

十七字のふれあいコンクール表彰 10:50~

4年 意見発表

5・6年劇 伝えたい言葉は 11:00~

全校合唱 世界がひとつになるまで 他 11:40~

6年 おわりのことば

<閉会>11:45

ぜひ、皆様お誘い合わせのうえ、ご来校くださいますよう、お願いいたします。

プログラムは、次のとおりです。(時間はおよその目安です)

<開会> 8:45

1年 はじめのことば 8:45~

あいさつ 校長、PTA会長

1・2年劇 ガラパラゴラスをやっつけろ 8:50~

5年 意見発表

3・4年劇 メモリアル下関河内小学校~佳老桜の想い 9:15~

6年 意見発表

教職員合奏 10:45~

十七字のふれあいコンクール表彰 10:50~

4年 意見発表

5・6年劇 伝えたい言葉は 11:00~

全校合唱 世界がひとつになるまで 他 11:40~

6年 おわりのことば

<閉会>11:45

お米もさつまいもも安心です

先週脱穀した米と学校畑のサツマイモの放射性物質検査を行いました。

結果は、検出されませんでした。今年も安心して食べられます。

結果は、検出されませんでした。今年も安心して食べられます。

今年も豊作~脱穀を行いました~

10月9日(木)、3~6年児童が脱穀を行いました。

今日は天候にも恵まれ、保護者の方のご協力の下、子どもたちが稲架掛してある稲束をはずして次々と脱穀機に運びました。収穫できた籾米は4袋半となり、まずまずの収量。子どもたちは代わる代わる籾米の入った袋を持ち上げ、その重さを実感し、自然の恵みと農家の方の努力への感謝の気持ちを新たにしました。収穫した籾米は、PTA保健部長さんが早速精米してくださり、3袋半の精米となりました。精米はこの後、放射線量の検査を行い、10月18日(土)の佳老祭で皆様に販売いたします。

ご協力いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

今日は天候にも恵まれ、保護者の方のご協力の下、子どもたちが稲架掛してある稲束をはずして次々と脱穀機に運びました。収穫できた籾米は4袋半となり、まずまずの収量。子どもたちは代わる代わる籾米の入った袋を持ち上げ、その重さを実感し、自然の恵みと農家の方の努力への感謝の気持ちを新たにしました。収穫した籾米は、PTA保健部長さんが早速精米してくださり、3袋半の精米となりました。精米はこの後、放射線量の検査を行い、10月18日(土)の佳老祭で皆様に販売いたします。

ご協力いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

東白川小学校陸上競技大会、大活躍!

9月30日、白河市陸上競技場で、平成26年度東白川小学校陸上競技大会が行われました。

開会式では、本校の6年児童が選手宣誓や国旗掲揚を行いました。

男子4×100Mリレーには、男女混合チーム(6年男子2名と6年女子2名、補欠は5年女子1名)で臨みましたが、見事、決勝進出を果たしました。決勝は6位入賞の東館小に僅差届かず、惜しく7位と入賞を逃しましたが、決勝に進出した男子リレー8チームの中で、女子も入った男女混合チームは下関小だけ、会場からは大きな声援と拍手をいただきました。

個人種目では、男子100Mで6年生が3位、女子800Mで5年生が6位入賞に輝きました。

子どもたちは夏休み中も含めて約3ヶ月陸上の練習に取り組んできましたが、どの子も自己ベストを目指してがんばってくれました。子どもたちの顔にひかる汗と笑顔はまちがいなく「金メダル」です。

多くの保護者、祖父母の皆様にご声援をいただき、誠にありがとうございました。

開会式では、本校の6年児童が選手宣誓や国旗掲揚を行いました。

男子4×100Mリレーには、男女混合チーム(6年男子2名と6年女子2名、補欠は5年女子1名)で臨みましたが、見事、決勝進出を果たしました。決勝は6位入賞の東館小に僅差届かず、惜しく7位と入賞を逃しましたが、決勝に進出した男子リレー8チームの中で、女子も入った男女混合チームは下関小だけ、会場からは大きな声援と拍手をいただきました。

個人種目では、男子100Mで6年生が3位、女子800Mで5年生が6位入賞に輝きました。

子どもたちは夏休み中も含めて約3ヶ月陸上の練習に取り組んできましたが、どの子も自己ベストを目指してがんばってくれました。子どもたちの顔にひかる汗と笑顔はまちがいなく「金メダル」です。

多くの保護者、祖父母の皆様にご声援をいただき、誠にありがとうございました。

稲刈りを行いました

9月18日、実りの秋を迎え、稲刈りを行いました。

保護者、祖父母の皆さんにも大勢手伝いに来ていただき、3~6年児童で学校田(第29代PTA会長の小井戸正和様より借受)の稲刈りを行いました。稲を鎌で刈り取り、束ねて稲架掛する作業を通して、自然の恵みや食べ物をつくっていただいている農家の方への感謝の気持ちを高めた1日となりました。今後、10月9日に脱穀、11月15日には収穫祭を行います。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

子どもたちの体力は?

9月17日、18日と新体力テストを行いました。全県的に子どもの体力低下が懸念されております。結果は、今後の体力・運動能力を育成する指導に役立てていきます。

祖父母参観で昔遊びを体験

祖父母参観を行い、昔遊びを体験しました。低学年はぶんぶんゴマを、中学年は割り箸鉄砲を、高学年は紙トンボとブーメランを、祖父母の皆さんと一緒に作り、遊びました。遊び道具を自分でつくって、外で、体を動かして遊ぶ体験は、今の子どもたちにも大切です。指先の器用さやかしこさを身につけ、より良い友達関係を築いてほしいです。昔遊びのあとは、給食の試食会に参加していただきました。たくさんの祖父母・保護者の皆様にご来校いただき、ありがとうございました。

フラワーアレンジメント体験

文化クラブで、フラワーデザインスタジオさく丸の佐川靖矩様(矢祭町高野)にご指導いただき、フラワーアレンジメントを体験しました。

まず、牛乳パックを再利用して花入れをつくり、つづいて、佐川先生のご指導によりアレンジメントフラワーにいどみました。子どもたちは、バラ、ガーベラ、カーネーションなどを思い思いに配置して、すてきなアレンジメントフラワーをつくりました。花を愛で、潤いのある生活を送ってほしいですね。

地球に優しいくらしを考える~環境出前学習

京セラ棚倉工場から3名の方にお越しいただき、環境出前授業を行いました。

太陽電池を使って太陽エネルギーを電気に変えて利用できることを、実験を通して学びました。

また、太陽電池を使って、いろいろなおもちゃを動かして遊びました。

太陽電池を使って太陽エネルギーを電気に変えて利用できることを、実験を通して学びました。

また、太陽電池を使って、いろいろなおもちゃを動かして遊びました。

東白川郡小学生理科作品展で金賞受賞

昨日行われた東白川郡小学生理科作品展で、1年生と5年生の作品が金賞を受賞しました。

このうち、5年生の作品は特選に選ばれ、福島県理科作品展に出品されることになりました。

「おや、何だろう」「なぜ、どうして」という小さな科学の芽を大切に育てていきたいと思います。

このうち、5年生の作品は特選に選ばれ、福島県理科作品展に出品されることになりました。

「おや、何だろう」「なぜ、どうして」という小さな科学の芽を大切に育てていきたいと思います。

指導訪問がありました

今日は、「指導訪問」といって、教育委員会や学校教育指導委員の先生方にお越しいただき、授業を参観していただいた後、指導助言をいただく日でした。校内でも先生方同士で授業を見せ合って指導力を磨く「研修会」を行っていますが、今日のように、外部の先生方に授業を見ていただくのもとても大切なことです。子どもたちが夢の実現のため、どの子も思う存分学べる学校づくりに向けて、これからも指導力の向上に努めて参ります。

愛校活動を行いました

全校児童で、愛校活動を行いました。

教室内のものをすべて廊下に出して、掃き掃除を行い、ていねいに水拭きを行った後、ワックスがけを行いました。1年生から6年生まで協力して、自分たちの学舎をピカピカにしました。

教室内のものをすべて廊下に出して、掃き掃除を行い、ていねいに水拭きを行った後、ワックスがけを行いました。1年生から6年生まで協力して、自分たちの学舎をピカピカにしました。

高齢者の疑似体験を行いました

5・6年児童が、高齢者の疑似体験を行いました。

手足におもりをつけ関節を曲がりにくくして階段を上り下りしたり、砂利道を車いすで走行したりして、体の動きが不自由になると生活がどのように大変になるのかを体験しました。こうした体験を通して、色々な人の気持ちが分かる思いやりのある子になってほしいと願っています。

手足におもりをつけ関節を曲がりにくくして階段を上り下りしたり、砂利道を車いすで走行したりして、体の動きが不自由になると生活がどのように大変になるのかを体験しました。こうした体験を通して、色々な人の気持ちが分かる思いやりのある子になってほしいと願っています。

本多先生に図画指導をいただきました

9月3日、3・4年児童が、本多先生に図画指導をしていただきました。参考作品を示しながら、構成や色使いなどのポイントを説明し、子どもたちにクレヨン画の描き方をていねいにご指導いただきました。

好天のもと、校内水泳記録会を行いました

9月2日、絶好の好天に恵まれ、校内水泳記録会を開催しました。

この夏、一生懸命に練習に取り組んだ子どもたちは、真っ黒に焼けて、今日の日を迎えました。

子どもたちが記録に挑戦しながら懸命に泳ぐ姿に、保護者・ご家族の皆様からも大きな声援があがりました。どの子も、心身ともに少しずつたくましくなった様子、とてもうれしく思います。

好記録に喜び、胸を張る子どもたち

この夏、一生懸命に練習に取り組んだ子どもたちは、真っ黒に焼けて、今日の日を迎えました。

子どもたちが記録に挑戦しながら懸命に泳ぐ姿に、保護者・ご家族の皆様からも大きな声援があがりました。どの子も、心身ともに少しずつたくましくなった様子、とてもうれしく思います。

好記録に喜び、胸を張る子どもたち

校内水泳記録会、本日開催!!

校内水泳記録会は、予定通り本日開催いたします。

<日程>9:10~11:10

○開会式

○競泳

○リレー

○閉会式

プールサイド用のサンダル等と帽子をご持参ください。

皆さんのご声援をよろしくお願いします。

<日程>9:10~11:10

○開会式

○競泳

○リレー

○閉会式

プールサイド用のサンダル等と帽子をご持参ください。

皆さんのご声援をよろしくお願いします。

避難訓練を実施しました

9月1日(月)、棚倉消防署矢祭分署の皆さんにご指導いただき、避難訓練を実施しました。

放送による避難指示が出ると、児童はハンカチを口に当てて、無言で落ち着いて校庭に避難することができました。全体指導では、煙の怖さについてお話をいただきました。火災の煙は、有害なガスが含まれ、煙を吸ってしまうと意識を失い、逃げることもできなくなるため、煙を吸い込まないようハンカチなどで口を覆って逃げることが大切です、と言う説明に、児童は頷きながら耳を傾けていました。全体指導に引き続いて、代表児童3名が、消火器の使い方についての実習を行いました。児童の避難訓練にあわせて、教職員も避難誘導訓錬(防火扉の操作や各階の検索)、通報訓錬、消火訓練を実施しました。これから火を扱うことが多くなる季節を迎えますが、火災を出さない用心と万が一に備える用心を確実に行い、児童の生命と学校財産をしっかりと守っていきたいと思います。

代表児童による消火器の実技講習

代表児童による消火器の実技講習

教職員による屋内消火栓の操作訓練

教職員による屋内消火栓の操作訓練

教職員による放水訓錬

教職員による放水訓錬

放送による避難指示が出ると、児童はハンカチを口に当てて、無言で落ち着いて校庭に避難することができました。全体指導では、煙の怖さについてお話をいただきました。火災の煙は、有害なガスが含まれ、煙を吸ってしまうと意識を失い、逃げることもできなくなるため、煙を吸い込まないようハンカチなどで口を覆って逃げることが大切です、と言う説明に、児童は頷きながら耳を傾けていました。全体指導に引き続いて、代表児童3名が、消火器の使い方についての実習を行いました。児童の避難訓練にあわせて、教職員も避難誘導訓錬(防火扉の操作や各階の検索)、通報訓錬、消火訓練を実施しました。これから火を扱うことが多くなる季節を迎えますが、火災を出さない用心と万が一に備える用心を確実に行い、児童の生命と学校財産をしっかりと守っていきたいと思います。

代表児童による消火器の実技講習

代表児童による消火器の実技講習 教職員による屋内消火栓の操作訓練

教職員による屋内消火栓の操作訓練 教職員による放水訓錬

教職員による放水訓錬 二学期のスタート

8月25日(月)、今日から82日間の二学期がスタートしました。

始業式の校長式辞では、次のような話をしました。

「(前略)、先週、棚倉町で中学生が川に流されて亡くなるという、とても痛ましい事故がありました。夢の実現に向けて頑張っている若い命が失われたことは、とても残念でなりません。わたくしは、みなさんが命の尊さをあらためて深く考え、命を大切にして、夢の実現に向けて一生懸命に生きることを切に願っています。さて先週行われた東白川郡音楽祭では、みなさんの笑顔に満ちた歌声で、会場の大きな拍手がわきました。(中略)同じ目標に向けて心を一つにすることで、そこに絆が生まれます。そしてその絆は、一人では決してなしえない大きなことを成し遂げる原動力となるのです。(中略)一人一人の笑顔をつないで、下関小学校が、地域が、矢祭町が、大きな笑顔に包まれることを願い二学期始業式の式辞といたします。」

校長式辞に続いて、代表児童2名による二学期の抱負の発表を行いました。3年の代表児童は「マラソン大会は距離が1200mと長くなるので、最後まで走れるようしっかりと体力をつけたい。」と決意を述べました。また、5年の代表児童は、「漢字コンクール、計算コンクールともに満点を取れるよう一生懸命に勉強したい。」と発表しました。

二学期、どの子も充実した毎日がおくれるよう全職員で支援してまいります。

二学期の抱負を発表する代表児童

始業式の校長式辞では、次のような話をしました。

「(前略)、先週、棚倉町で中学生が川に流されて亡くなるという、とても痛ましい事故がありました。夢の実現に向けて頑張っている若い命が失われたことは、とても残念でなりません。わたくしは、みなさんが命の尊さをあらためて深く考え、命を大切にして、夢の実現に向けて一生懸命に生きることを切に願っています。さて先週行われた東白川郡音楽祭では、みなさんの笑顔に満ちた歌声で、会場の大きな拍手がわきました。(中略)同じ目標に向けて心を一つにすることで、そこに絆が生まれます。そしてその絆は、一人では決してなしえない大きなことを成し遂げる原動力となるのです。(中略)一人一人の笑顔をつないで、下関小学校が、地域が、矢祭町が、大きな笑顔に包まれることを願い二学期始業式の式辞といたします。」

校長式辞に続いて、代表児童2名による二学期の抱負の発表を行いました。3年の代表児童は「マラソン大会は距離が1200mと長くなるので、最後まで走れるようしっかりと体力をつけたい。」と決意を述べました。また、5年の代表児童は、「漢字コンクール、計算コンクールともに満点を取れるよう一生懸命に勉強したい。」と発表しました。

二学期、どの子も充実した毎日がおくれるよう全職員で支援してまいります。

二学期の抱負を発表する代表児童

PTA奉仕作業ありがとうございました

8月24日(日)、早朝よりのPTA奉仕作業、ありがとうございました。おかげさまで校庭や校地周辺がとてもきれいになりました。気持ちのよい環境で二学期のスタートを迎えることができます。

児童も、草むしりや一輪車を使った草集めなど一生懸命はたらきました。大人の後姿を見て子供は育つんだなとつくづく感じ入り、さわやかな汗をかいた朝でした。

before 作業前の校庭 → after 作業後の校庭

児童も、草むしりや一輪車を使った草集めなど一生懸命はたらきました。大人の後姿を見て子供は育つんだなとつくづく感じ入り、さわやかな汗をかいた朝でした。

before 作業前の校庭 → after 作業後の校庭

心を一つに、笑顔で歌った音楽祭

8月20日(水)、棚倉町文化センターで行われた東白川郡音楽祭の第1部合唱に全校児童で参加し、「世界がひとつになるまで」を演奏しました。29名全員がこころをひとつにして、最後まで笑顔で歌いました。この夏、子どもたちは、心をひとつにして歌うことの難しさと、心をひとつにして歌えたときの喜びを学ぶことができました。

響け歌声!合唱会場練習

8月5日(火)、棚倉町文化センターで合唱練習を行いました。

ここは、郡音楽祭の会場です。会場の雰囲気に少しでも慣れて、本番でも緊張しないでのびのびと歌ってほしいと願っています。郡音楽祭は8月20日(水)9:10から行われます。下関河内小は合唱の部のプログラム1番、曲目は「世界がひとつになるまで」(作詞:松井五郎、作曲:馬飼野康二、NHK教育テレビのアニメ『忍たま乱太郎』のエンディングテーマです)、演奏予定時刻は9:35~です。ぜひ皆さん会場にお越しください。

ここは、郡音楽祭の会場です。会場の雰囲気に少しでも慣れて、本番でも緊張しないでのびのびと歌ってほしいと願っています。郡音楽祭は8月20日(水)9:10から行われます。下関河内小は合唱の部のプログラム1番、曲目は「世界がひとつになるまで」(作詞:松井五郎、作曲:馬飼野康二、NHK教育テレビのアニメ『忍たま乱太郎』のエンディングテーマです)、演奏予定時刻は9:35~です。ぜひ皆さん会場にお越しください。

明日は合唱の会場練習を行います

暑い中でも、子どもたちは今日も陸上・合唱・プールと元気に活動しています。

明日、8月5日は、合唱の会場練習のため、全校児童で棚倉町文化センターに出かけてきます。

日程等は次のとおりです。

<日程>

学校集合 8:00 バス出発8:10 ※陸上練習はありません

会場練習 9:00~10:20

学校着 11:00 ※その後、プール開放があります。

<持ち物・服装>

ハンカチ、ちり紙、飲み物(水筒)、シューズ、

服装は、通学に着ている私服(当時着る予定の服でもかまいません)

明日、8月5日は、合唱の会場練習のため、全校児童で棚倉町文化センターに出かけてきます。

日程等は次のとおりです。

<日程>

学校集合 8:00 バス出発8:10 ※陸上練習はありません

会場練習 9:00~10:20

学校着 11:00 ※その後、プール開放があります。

<持ち物・服装>

ハンカチ、ちり紙、飲み物(水筒)、シューズ、

服装は、通学に着ている私服(当時着る予定の服でもかまいません)

東白川郡音楽祭のお知らせ

今年は、郡音楽祭が夏休み中の8月20日(水)に行われます。会場は棚倉町文化センターです。日程は次のとおりです。都合が付く方は、ぜひご来場をお願いいたします。

<学校集合> 7:20 (舞台用の服装で登校する)

<学校出発> 7:30

<リハーサル>8:25~8:35

<開会式> 9:10~9:30

<演 奏> 9:35~

※下関河内小は、プログラム1番ですので、9:35から演奏です。

<学校集合> 7:20 (舞台用の服装で登校する)

<学校出発> 7:30

<リハーサル>8:25~8:35

<開会式> 9:10~9:30

<演 奏> 9:35~

※下関河内小は、プログラム1番ですので、9:35から演奏です。

下関チーム準優勝!~防犯ドッジボール大会

7月30日、矢祭中学校体育館で行われた防犯ドッジボール大会で、見事、下関チームが準優勝しました。

大会終了後は、消防団の方が子どもたちにバーベキューをご馳走、焼き肉や焼きそばをお腹いっぱい食べて、大満足の一日でした。消防団の皆様、ありがとうございました。

大会終了後は、消防団の方が子どもたちにバーベキューをご馳走、焼き肉や焼きそばをお腹いっぱい食べて、大満足の一日でした。消防団の皆様、ありがとうございました。

大きなのっぽの古時計

今日は、校長室にある「大きなのっぽの古時計」を紹介します。

校長室に来られた方の多くは、この時計が目にとまると「ほう」と声を上げてくださいます。

この大型掛け時計は、昭和11年11月20日に菊池惣一様から寄贈されたものです。

昭和11年(1936年)はどんな年だったかと言いますと、・・・

◎ プロ野球が開催され、読売ジャイアンツが秋優勝をした

◎ 2.26事件勃発、東京に戒厳令が布かれた

◎ スペイン内戦が勃発(第二次世界大戦の前哨戦)

◎ 11月には日独防共協定が締結(後に日独伊三国軍事同盟へと発展)

プロ野球が始まるなど明るいニュースもある中で、戦争の足音がひたひたと迫る中(3年後の1939年に第二次世界大戦が、5年後の1941年に太平洋戦争がはじまったのです)、この大型掛け時計が寄贈されました。それ以来、戦争や震災を乗り越えて、78年間、ずっと時を刻み続けてきました。「SEIKOSHA」の技術の高さにも感心しますが、この時計とともに学校を守り続けてきた多くの方々の努力にも敬意を払わずにはいられません。

毎週、ゼンマイを巻く度に、『下関河内小学校の良き伝統を継承し、新しい時代にあった創意工夫も加えつつ、子どもたちの安全と学校をしっかりと守ってくださいよ』と、この「大きなのっぽの古時計」はそう私に戒めてくれているのです。

校長室に来られた方の多くは、この時計が目にとまると「ほう」と声を上げてくださいます。

この大型掛け時計は、昭和11年11月20日に菊池惣一様から寄贈されたものです。

昭和11年(1936年)はどんな年だったかと言いますと、・・・

◎ プロ野球が開催され、読売ジャイアンツが秋優勝をした

◎ 2.26事件勃発、東京に戒厳令が布かれた

◎ スペイン内戦が勃発(第二次世界大戦の前哨戦)

◎ 11月には日独防共協定が締結(後に日独伊三国軍事同盟へと発展)

プロ野球が始まるなど明るいニュースもある中で、戦争の足音がひたひたと迫る中(3年後の1939年に第二次世界大戦が、5年後の1941年に太平洋戦争がはじまったのです)、この大型掛け時計が寄贈されました。それ以来、戦争や震災を乗り越えて、78年間、ずっと時を刻み続けてきました。「SEIKOSHA」の技術の高さにも感心しますが、この時計とともに学校を守り続けてきた多くの方々の努力にも敬意を払わずにはいられません。

毎週、ゼンマイを巻く度に、『下関河内小学校の良き伝統を継承し、新しい時代にあった創意工夫も加えつつ、子どもたちの安全と学校をしっかりと守ってくださいよ』と、この「大きなのっぽの古時計」はそう私に戒めてくれているのです。

夏休みも元気に活動しています

7月22日は「小教研夏の研究協議会」という先生方の研修会がありましたので、子どもたちの活動はお休みでしたが、今日から、陸上練習(4年生以上)、合唱練習(全校児童)、プール(全校児童)が始まりました。夏休みも元気に活動しています。

充実した夏休みのために

本日、全校児童29名が出席し、第一学期の終業式を行いました。一学期も様々な教育活動に皆様のご支援とご協力をいただき、心から感謝申し上げます。

明日からの夏休みが有意義なものとなるよう、次の2点について、保護者の皆様のご協力をお願いいたします。

1 基本的な生活習慣をくずさない~「早寝・早起き、朝ごはん」の励行

2 子どもが外出するときには、「だれと、どこへ行くのか、何時に帰るのか」をよく確かめ、

交通事故や水の事故、被害事故(連れ去りや性被害など)にあわないよう声をかける。

(自転車で出かける時には、ヘルメットの着用も確認してください)

<閑話>

近年、職場の懇親会などで居酒屋に行くと、子ども連れの家族を見かける時があります。ご家庭によって様々な事情があるのでしょうが、中には小学校入学前の小さなお子さんも見かける時があります。未就学児を連れて夜9時過ぎまで居酒屋で過ごしている様子には驚かされます。

そういう私も、娘が中学生の時、中体連大会の打ち上げと称して、保護者会主催の部活動懇親会に娘を連れて参加したことがあります。焼き肉店で午後6時から、親は子どもたちとは別なテーブルを囲み、ビールを飲みながら交流を深めました。ですが、午後8時過ぎに閉会となり、解散かと思いきや、子どもたちをつれて2次会にカラオケに行こうというのです。私は娘を連れて帰りましたが、後日娘から聞いた話では、他のお子さんたちは2時間ほどカラオケで過ごし、帰宅は11時過ぎだったそうです(むろん親御さんも一緒です)。

子どもたちの基本的生活習慣を乱しているのは大人の方では・・・と考えてしまいます。

懇親会だから、お祭りだから、花火だから、○○だから・・・と色々理由をつけても、結局は大人の論理、子どもを最優先に考え、子どもたちの心身の発達を守ってあげたいと思います。

それにしても、『9時だ。もう寝なさい。』といって、テレビをバチッと切った昔の親は、威厳がありました。

明日からの夏休みが有意義なものとなるよう、次の2点について、保護者の皆様のご協力をお願いいたします。

1 基本的な生活習慣をくずさない~「早寝・早起き、朝ごはん」の励行

2 子どもが外出するときには、「だれと、どこへ行くのか、何時に帰るのか」をよく確かめ、

交通事故や水の事故、被害事故(連れ去りや性被害など)にあわないよう声をかける。

(自転車で出かける時には、ヘルメットの着用も確認してください)

<閑話>

近年、職場の懇親会などで居酒屋に行くと、子ども連れの家族を見かける時があります。ご家庭によって様々な事情があるのでしょうが、中には小学校入学前の小さなお子さんも見かける時があります。未就学児を連れて夜9時過ぎまで居酒屋で過ごしている様子には驚かされます。

そういう私も、娘が中学生の時、中体連大会の打ち上げと称して、保護者会主催の部活動懇親会に娘を連れて参加したことがあります。焼き肉店で午後6時から、親は子どもたちとは別なテーブルを囲み、ビールを飲みながら交流を深めました。ですが、午後8時過ぎに閉会となり、解散かと思いきや、子どもたちをつれて2次会にカラオケに行こうというのです。私は娘を連れて帰りましたが、後日娘から聞いた話では、他のお子さんたちは2時間ほどカラオケで過ごし、帰宅は11時過ぎだったそうです(むろん親御さんも一緒です)。

子どもたちの基本的生活習慣を乱しているのは大人の方では・・・と考えてしまいます。

懇親会だから、お祭りだから、花火だから、○○だから・・・と色々理由をつけても、結局は大人の論理、子どもを最優先に考え、子どもたちの心身の発達を守ってあげたいと思います。

それにしても、『9時だ。もう寝なさい。』といって、テレビをバチッと切った昔の親は、威厳がありました。

一学期終業式を迎えるに当たって

明日、第一学期の終業式を行います。

始業式では、子どもたちに「四季の心」という話をしました。

終業式の節目に、四季の心に当てはめて一学期を振り返り、新たな目標を見定めてほしいと思います。

学校生活や宿泊学習などでは、春の日射しのような温かな心で人に接することができたでしょうか。運動会には、夏のような燃える情熱でチャレンジできたでしょうか。授業では、秋の空のように澄んだ心で、集中して勉強できたでしょうか。係の仕事や自分の責任は、冬のような厳しい心で、やり遂げることができたでしょうか。

お子さんの通知票をご覧になる時には、教科の成績が上がった下がっただけではなく、ぜひこうしたことも話し合っていただければありがたいと思います。

始業式では、子どもたちに「四季の心」という話をしました。

終業式の節目に、四季の心に当てはめて一学期を振り返り、新たな目標を見定めてほしいと思います。

学校生活や宿泊学習などでは、春の日射しのような温かな心で人に接することができたでしょうか。運動会には、夏のような燃える情熱でチャレンジできたでしょうか。授業では、秋の空のように澄んだ心で、集中して勉強できたでしょうか。係の仕事や自分の責任は、冬のような厳しい心で、やり遂げることができたでしょうか。

お子さんの通知票をご覧になる時には、教科の成績が上がった下がっただけではなく、ぜひこうしたことも話し合っていただければありがたいと思います。

学校だよりvol.6、vol.7を発行しました

本日、学校だより第6号(宿泊学習特集号)と第7号を配付しました。「各種たより」からもご覧になれます。

大人が捨てたゴミをこどもたちが集めました~クリーン作戦

7月16日(水)、午後、全校児童が地域に出かけ、通学路のゴミ拾いやバス停の清掃を行いました。強い日射しと暑さの中、子どもたちは協力して、ビニル袋一杯に空き缶やペットボトルなどのゴミを拾い集めてくれました。

でも、拾い集めたゴミを見て愕然としました。その多くは、ビールや酎ハイの空き缶なのです。まさかとは思うのですが、運転しながら、飲酒し、ポイ捨てしたのでは・・・・と思わずにはいられません。まして、子どもたちの通学路です。皆さん決してそのようなことがないように、くれぐれもお願いいたします。(北海道で3人が亡くなる飲酒ひき逃げ事件があったので、なおのこと気になりました。)

いずれにせよ、大人が捨てたゴミを子どもたちが拾い集める・・・正直言って複雑な心境です。

せめて、今日ゴミを拾い集めた子どもたちは、ポイ捨てなどしない大人になってくれると信じています。

でも、拾い集めたゴミを見て愕然としました。その多くは、ビールや酎ハイの空き缶なのです。まさかとは思うのですが、運転しながら、飲酒し、ポイ捨てしたのでは・・・・と思わずにはいられません。まして、子どもたちの通学路です。皆さん決してそのようなことがないように、くれぐれもお願いいたします。(北海道で3人が亡くなる飲酒ひき逃げ事件があったので、なおのこと気になりました。)

いずれにせよ、大人が捨てたゴミを子どもたちが拾い集める・・・正直言って複雑な心境です。

せめて、今日ゴミを拾い集めた子どもたちは、ポイ捨てなどしない大人になってくれると信じています。

わくわく、どきどきの学校林探検活動!

7月16日(水)、3年生~6年生児童が学校林に出かけ、県南農林事務所の長谷川さん、渡部さん、飯沼さんのご指導を受け、間伐作業を体験しました。直径15~20cmくらいの杉や檜をノコギリを使って切り倒すのは予想以上に大変な作業でした。目の前で「メキメキ、バリッ」と音を立ててたおれていき、「ズッシーン!」と地響きをあげる様は迫力満点でした。間伐作業の後は、「綱渡り」や「ターザンロープ」を体験しました。森林の楽しさや大切さ、森林を守ることの大変さを学びました。

人気の「ターザンロープ」、「アーアア~」・・・子どもたちの歓声が森にこだましました。

人気の「ターザンロープ」、「アーアア~」・・・子どもたちの歓声が森にこだましました。

夏の水難事故を防ぐために~着衣水泳

水の事故を防ぐために、着衣水泳を行いました。衣服を身につけ靴を履いたまま水に入るとどうなるかを実際に体験してもらいました。また、ペットボトルやビニル袋などを使って体を浮かせていられることも学びました。友達や弟、妹などがおぼれた時には「大きな声で助けを呼ぶ」「近くの大人の人に知らせる」「浮き輪やペットボトルなどつかまれるものを投げてあげる」などの対応を取り、絶対に自分で水に飛び込んではいけないことも指導しました。

無事故で楽しい夏休みとなるよう、子どもだけで水遊びをしないなどの事前の指導をしっかりと行って参りますので、ご家庭でもご指導をよろしくお願いいたします。

無事故で楽しい夏休みとなるよう、子どもだけで水遊びをしないなどの事前の指導をしっかりと行って参りますので、ご家庭でもご指導をよろしくお願いいたします。

合唱練習~目指せ!「We are one」

8月20日の郡音楽祭にむけて、合唱練習に取り組んでいます。

歌う姿勢や腹式呼吸の仕方を身につけ、発声練習も行います。

合唱を通して、みんながひとつになってくれればと願っています。

ピアノ伴奏も特訓中」

ピアノ伴奏も特訓中」

歌う姿勢や腹式呼吸の仕方を身につけ、発声練習も行います。

合唱を通して、みんながひとつになってくれればと願っています。

ピアノ伴奏も特訓中」

ピアノ伴奏も特訓中」 アサガオの花が咲いたよ

1年生が、「校長先生、アサガオの花が咲きました」「ヒマワリも咲いています」と教えてくれました。とてもうれしくなって、写真を撮りました。この子たちも、このヒマワリのように、天に向かってすっくと立って立派な花を咲かせてほしいと願ってやみません。

歯みがきはきちんとできたかな

7月11日、川又先生による歯科指導を実施しました。「染め出し」という方法を使って、歯のどんなところに「みがき残し」があるかを鏡でチェックし、正しい歯みがきの仕方を学びました。80歳で自分の歯が20本以上のこっているかどうか、今がとても大切な時期だと思います。

おもしろ、びっくり、大実験!

7月10日(木)、文化クラブの子どもたちにサイエンスショーを行いました。

「おもしろ、びっくり、大実験」ということで、私が子どもたちに紹介した実験やものづくりは、①プロペラの科学、②吹き矢の科学、③水の科学、④超低温の世界、の4つのテーマです。サイエンスレンジャー(科学技術振興財団が行っていた事業)での活動経験をいかして、参加型の実験やものづくりを行いました。みんな、どきどきわくわくしながら夢中で実験に参加してくれましたので、2時間続き(5・6校時)の授業があっという間でした。

子どもたちが、科学することの楽しさを味わい、科学への夢や創造性をふくらませてくれたら・・・と願っています。

①プロペラの科学では、手作りの紙ブーメランを飛ばして、「ブーメランはなぜ曲がるのか」を科学しました。また、3分でできる竹とんぼ「ループトンボ」を紹介したり、みんなで「風ゴマ」を作って遊びました。

②吹き矢の科学では、綿棒とストローで吹き矢を作ってみんなで飛ばしました。

③水の科学では、水の表面張力を使ってすすむ「エタノール船」をつくって、水に浮かべて遊びました。モデルを使ってエタノール船が進む原理を説明する場面では、6年生がしっかりと「実験助手」をつとめてくれました。

④超低温の世界では、液体窒素を使ってマイナス196度という超低温で物質はどのように変化するかを体験しました。花を凍らせてショリショリにする実験は一人一人に体験させました。風船を冷やすと中の空気が液体になって風船が縮む現象や、シャボン玉を凍らすとどうなるかを観察したり、ゴムボールを凍らせて弾ませてみたりしました。

ゴムボールを凍らせて(左)、空中に放り投げると(右)、・・・さて、どうなるでしょう!?

「おもしろ、びっくり、大実験」ということで、私が子どもたちに紹介した実験やものづくりは、①プロペラの科学、②吹き矢の科学、③水の科学、④超低温の世界、の4つのテーマです。サイエンスレンジャー(科学技術振興財団が行っていた事業)での活動経験をいかして、参加型の実験やものづくりを行いました。みんな、どきどきわくわくしながら夢中で実験に参加してくれましたので、2時間続き(5・6校時)の授業があっという間でした。

子どもたちが、科学することの楽しさを味わい、科学への夢や創造性をふくらませてくれたら・・・と願っています。

①プロペラの科学では、手作りの紙ブーメランを飛ばして、「ブーメランはなぜ曲がるのか」を科学しました。また、3分でできる竹とんぼ「ループトンボ」を紹介したり、みんなで「風ゴマ」を作って遊びました。

②吹き矢の科学では、綿棒とストローで吹き矢を作ってみんなで飛ばしました。

③水の科学では、水の表面張力を使ってすすむ「エタノール船」をつくって、水に浮かべて遊びました。モデルを使ってエタノール船が進む原理を説明する場面では、6年生がしっかりと「実験助手」をつとめてくれました。

④超低温の世界では、液体窒素を使ってマイナス196度という超低温で物質はどのように変化するかを体験しました。花を凍らせてショリショリにする実験は一人一人に体験させました。風船を冷やすと中の空気が液体になって風船が縮む現象や、シャボン玉を凍らすとどうなるかを観察したり、ゴムボールを凍らせて弾ませてみたりしました。

ゴムボールを凍らせて(左)、空中に放り投げると(右)、・・・さて、どうなるでしょう!?

県陸上大会で6年男子が自己ベストを更新

7月6日(日)、福島市のあづま総合運動公園陸上競技場において行われた日清カップ全国小学生陸上交流大会福島県予選会に、6年男子児童1名が出場しました。種目は6年男子100m(予選)で、見事に自己ベストを更新しました。惜しくも決勝進出はなりませんでしたが、緊張する大舞台で自己記録を更新できたのは大変立派で心から拍手を送ります。走り終えたときのすがすがしい表情がとても光り輝いて見えました。これをバネに、秋の郡陸上大会に向けてさらなる自己ベストをめざしてがんばってくれると思います。これからも下関健児たちへのご声援よろしくお願いします。

台風8号が接近した場合の連絡について

大型で非常に強い台風8号が近づいてきています。予報では、本県に最も接近するのは11日(金)ごろの見込みです。台風8号が接近した場合、子どもたちの安全確保のため、登下校時刻の繰り下げ・繰り上げや休校などの処置をとる場合があります。その場合には、年度始めに配付しました「平成26年度下関河内小学校 児童緊急連絡網」にて連絡を回しますので、連絡網の確認をお願いいたします。連絡網が見当たらない場合は、学校までご連絡ください。

なお、当ポータルサイトにおいてもお知らせいたします。

<台風の被害に遭わないためには>

台風による被害の多くは、雨と強風によるものです。

過去においては、雨が激しい時に田んぼの様子を見に行き、用水路に流されたり、風が強まっているときに屋根で作業(雨漏りを防ぐためにビニルシートをかけようとしていたなど)をしていて転落したり、とんできた瓦に当たったりして事故に遭っている例が多いです。台風の被害に遭わないためには、接近前に台風の備えを完了し、接近時には屋外へ出ないことが肝要です。

また、洪水や土砂崩れの恐れがある場合にも、早めに避難する(接近の前に、昼間のうちに)ようにしましょう。

「命を守る行動」が最優先ですね。

なお、当ポータルサイトにおいてもお知らせいたします。

<台風の被害に遭わないためには>

台風による被害の多くは、雨と強風によるものです。

過去においては、雨が激しい時に田んぼの様子を見に行き、用水路に流されたり、風が強まっているときに屋根で作業(雨漏りを防ぐためにビニルシートをかけようとしていたなど)をしていて転落したり、とんできた瓦に当たったりして事故に遭っている例が多いです。台風の被害に遭わないためには、接近前に台風の備えを完了し、接近時には屋外へ出ないことが肝要です。

また、洪水や土砂崩れの恐れがある場合にも、早めに避難する(接近の前に、昼間のうちに)ようにしましょう。

「命を守る行動」が最優先ですね。

熊にご注意ください!

棚倉警察署より、

「7月5日(土)、塙町上石井字上野原地区の山林において、養蜂場のミツバチの巣が荒らされ、そのまわりに熊の足跡が見られた。付近で親子熊を見たという情報もあるので、各学校で注意喚起をお願いしたい。」

という注意情報がありました。

子どもたちには、次の点を指導いたしましたので、各ご家庭においてもご注意くださるようお願いいたします。

<本日、子どもたちに指導した内容>

1 集団登下校を守る。地域の人には元気にあいさつをする。

※元気なあいさつは熊よけにもなります。

2 山に近い道を通る時には、一度防犯ブザーを鳴らす。

3 登下校中に熊を見かけたら、近くの家に避難し、家の人や学校、警察に連絡する。

4 子どもだけでは山に入らない。(クワガタムシ捕りなどは、大人の人と一緒に行く)

※お子さんとクワガタムシ捕りなどで山に入る時には、ホイッスルを吹いたり、車のクラクションを鳴らしたりするなど、十分に気をつけてお願いいたします。

「7月5日(土)、塙町上石井字上野原地区の山林において、養蜂場のミツバチの巣が荒らされ、そのまわりに熊の足跡が見られた。付近で親子熊を見たという情報もあるので、各学校で注意喚起をお願いしたい。」

という注意情報がありました。

子どもたちには、次の点を指導いたしましたので、各ご家庭においてもご注意くださるようお願いいたします。

<本日、子どもたちに指導した内容>

1 集団登下校を守る。地域の人には元気にあいさつをする。

※元気なあいさつは熊よけにもなります。

2 山に近い道を通る時には、一度防犯ブザーを鳴らす。

3 登下校中に熊を見かけたら、近くの家に避難し、家の人や学校、警察に連絡する。

4 子どもだけでは山に入らない。(クワガタムシ捕りなどは、大人の人と一緒に行く)

※お子さんとクワガタムシ捕りなどで山に入る時には、ホイッスルを吹いたり、車のクラクションを鳴らしたりするなど、十分に気をつけてお願いいたします。

あつかった、PTA球技大会

授業参観につづいて、PTA球技大会を行いました。

ナイスレシーブ!

ナイスレシーブ!

ハーイ!

ハーイ!

子どもたちも応援

子どもたちも応援

両者、譲らず

両者、譲らず

「インといったらイン」

「インといったらイン」

寝ているわけではありません

寝ているわけではありません

考え込んでいる訳でもないのです

考え込んでいる訳でもないのです

決まるのはスパイクかブロックか

決まるのはスパイクかブロックか

決着はジャンケンで

決着はジャンケンで

優勝は、5・6年チーム

優勝は、5・6年チーム

迷プレー、珍プレーの数々、ありがとうございました。

ナイスレシーブ!

ナイスレシーブ! ハーイ!

ハーイ! 子どもたちも応援

子どもたちも応援 両者、譲らず

両者、譲らず 「インといったらイン」

「インといったらイン」 寝ているわけではありません

寝ているわけではありません 考え込んでいる訳でもないのです

考え込んでいる訳でもないのです 決まるのはスパイクかブロックか

決まるのはスパイクかブロックか 決着はジャンケンで

決着はジャンケンで 優勝は、5・6年チーム

優勝は、5・6年チーム迷プレー、珍プレーの数々、ありがとうございました。

授業参観、お世話になりました

7月5日(土)、授業参観と学級懇談会を行いました。お忙しい中、たくさんの保護者の方にご来校いただき、誠にありがとうございました。

5年生の算数の授業

5年生の算数の授業

球技大会の練習? いえいえ、3・4年の体育の授業です。

2年生の国語の授業

5年生の算数の授業

5年生の算数の授業

球技大会の練習? いえいえ、3・4年の体育の授業です。

2年生の国語の授業

願いを込めて~七夕集会

7月4日(金)、一人一人が願いを込めて、七夕飾りを作り、七夕集会を開きました。

夢を持ち続けることを大事にしてほしいと思います。

夢を持ち続けることを大事にしてほしいと思います。

夢を持ち続けることを大事にしてほしいと思います。

夢を持ち続けることを大事にしてほしいと思います。 郵便局よりW杯公式球レプリカをいただきました

サッカーの『2014FIFAワールドカップ(W杯)ブラジル大会』で使われている公式球「ブラズーカ」と同じデザインのレプリカ・サッカーボールが、30日、矢祭町の下関河内郵便局(局長 芳賀 栄 様)から贈られました。子どもたちは大喜びで、早速ボールの感触を楽しんでいました。

楽しかった宿泊学習⑤~集合写真

宿泊学習の集合写真です。

磐梯青少年交流の家で「イエ~」

磐梯青少年交流の家で「イエ~」

野口英世博士の生家にて

野口英世博士の生家にて

雲に隠れた磐梯山をバックに

雲に隠れた磐梯山をバックに

磐梯青少年交流の家で「イエ~」

磐梯青少年交流の家で「イエ~」 野口英世博士の生家にて

野口英世博士の生家にて 雲に隠れた磐梯山をバックに

雲に隠れた磐梯山をバックに 楽しかった宿泊学習④~2日目

宿泊学習の2日目の様子をお伝えします。

朝のつどいの後は朝食、こちらもバイキングでお腹いっぱいいただきました。

続いて、野口英世記念館を見学しました。

野口博士(ロボット)の説明を聞いています。

野口博士(ロボット)の説明を聞いています。

世界のガラス館では、ハンドリューターの体験をしました。

始めるとけっこう夢中になります。

始めるとけっこう夢中になります。

最後に、ラーメン館でお腹いっぱい食べました。(食べてばっかりですみません)

見てください。この食べっぷり。

見てください。この食べっぷり。

朝のつどいの後は朝食、こちらもバイキングでお腹いっぱいいただきました。

続いて、野口英世記念館を見学しました。

野口博士(ロボット)の説明を聞いています。

野口博士(ロボット)の説明を聞いています。世界のガラス館では、ハンドリューターの体験をしました。

始めるとけっこう夢中になります。

始めるとけっこう夢中になります。最後に、ラーメン館でお腹いっぱい食べました。(食べてばっかりですみません)

見てください。この食べっぷり。

見てください。この食べっぷり。

楽しかった宿泊学習③~キャンプファイヤー

バイキング夕食でお腹いっぱい食べた後は、キャンプファイヤーを行いました。みんなで歌を歌ったり、ゲームをして楽しんだりしながら、交流を深めました。

楽しかった宿泊学習②~交流の家

宿泊学習の宿泊地は、国立磐梯青少年交流の家です。夕べのつどいでは、宿泊者全員が集まり、学校紹介をしたり、ゲームで交流したりしました。夕食はバイキング。何度もおかわりをして、お腹いっぱい食べました。

楽しかった宿泊学習①~五色沼自然探索

6月26日(木)、27日(金)と宿泊学習に行ってきました。

1日目は、五色沼自然探索。磐梯山を遠望しながら、毘沙門沼、赤沼、みどろ沼、竜沼、弁天沼、瑠璃沼、青沼、柳沼と探索しました。

この素晴らしい景色を眺め、せせらぎの音を聞きながら、お弁当をいただきました。

この素晴らしい景色を眺め、せせらぎの音を聞きながら、お弁当をいただきました。

1日目は、五色沼自然探索。磐梯山を遠望しながら、毘沙門沼、赤沼、みどろ沼、竜沼、弁天沼、瑠璃沼、青沼、柳沼と探索しました。

この素晴らしい景色を眺め、せせらぎの音を聞きながら、お弁当をいただきました。

この素晴らしい景色を眺め、せせらぎの音を聞きながら、お弁当をいただきました。 宿泊学習の服装や持ち物について

宿泊学習の服装と持ち物をお知らせします。

①五色沼ハイキングのとき・・・・

○服装 運動着(長そで長ズボン、中に半袖・半ズボンを着る)、薄いジャンパー、赤白帽子

○持ち物 ナップサック(リュックサック、運動着袋でもよい)に次のものを入れて背負う。

お弁当(食べた後に荷物にならないよう工夫する)、おしぼり、おやつ、飲み物、

ハンカチ、ちり紙、雨具、ビニル袋(ゴミ入れ用)、小さめのシート

②交流の家では・・・・

○服装 運動着(半袖短パン)※キャンプファイヤのときは長そで長ズボン

寝る時はパジャマや運動着(2日目に着るものでも良い)

○必要なもの

タオル2本、ボディソープ(小)、歯ブラシ、歯磨き粉、着替えの下着、パンツ、靴下、

髪しばりゴム(必要な人だけ)、以上をまとめて袋に入れてもってくる。

③見学・体験学習(2日目)

○服装 私服、赤白帽子 ○必要なもの ハンカチ、ちり紙をポケットに入れる。

④その他

・シューズ(当日の朝、学校から持っていく)

・宿泊学習のしおり

・キャップをつけた鉛筆1本またはボールペン

・予備の着替え1組み(下着、パンツ、靴下、シャツ、ズボン)

☆ 大きめのリュックに①〜④をいれて荷物はひとつにまとめる

(入らないないときには、①だけ別にしてもよい)

☆ 一日目の朝は①の服装で登校します。

☆ 持ち物すべてに名前を書きましょう。

①五色沼ハイキングのとき・・・・

○服装 運動着(長そで長ズボン、中に半袖・半ズボンを着る)、薄いジャンパー、赤白帽子

○持ち物 ナップサック(リュックサック、運動着袋でもよい)に次のものを入れて背負う。

お弁当(食べた後に荷物にならないよう工夫する)、おしぼり、おやつ、飲み物、

ハンカチ、ちり紙、雨具、ビニル袋(ゴミ入れ用)、小さめのシート

②交流の家では・・・・

○服装 運動着(半袖短パン)※キャンプファイヤのときは長そで長ズボン

寝る時はパジャマや運動着(2日目に着るものでも良い)

○必要なもの

タオル2本、ボディソープ(小)、歯ブラシ、歯磨き粉、着替えの下着、パンツ、靴下、

髪しばりゴム(必要な人だけ)、以上をまとめて袋に入れてもってくる。

③見学・体験学習(2日目)

○服装 私服、赤白帽子 ○必要なもの ハンカチ、ちり紙をポケットに入れる。

④その他

・シューズ(当日の朝、学校から持っていく)

・宿泊学習のしおり

・キャップをつけた鉛筆1本またはボールペン

・予備の着替え1組み(下着、パンツ、靴下、シャツ、ズボン)

☆ 大きめのリュックに①〜④をいれて荷物はひとつにまとめる

(入らないないときには、①だけ別にしてもよい)

☆ 一日目の朝は①の服装で登校します。

☆ 持ち物すべてに名前を書きましょう。

明日からの宿泊学習の日程紹介

6月26日(木)、27日(金)は、国立磐梯青少年交流の家に宿泊学習に行って参ります。

日程は次のとおりです(時間はめやすです)

6月26日(木)・・・1日目

7:40 学校集合(出発は8:00)

11:00~14:00 五色沼自然探勝路のハイキング(途中でお弁当をたべます)

15:00 磐梯青少年交流の家到着、出会いのつどい、ベッドメーキング等

17:30 夕食(バイキング)

18:30 キャンプファイヤー

20:00 入浴・就寝準備

21:30 消灯

6月27日(金)・・・2日目

6:00 起床・洗面・寝具の整理・清掃

7:00 朝食

8:40 別れのつどい、記念撮影

9:00 磐梯青少年交流の家出発

9:15 野口英世記念館見学

10:20 世界のガラス館でハンドリューターの体験

11:20 昼食(河京ラーメン館)

12:40 バス乗車・出発

15:30 学校到着

日程は次のとおりです(時間はめやすです)

6月26日(木)・・・1日目

7:40 学校集合(出発は8:00)

11:00~14:00 五色沼自然探勝路のハイキング(途中でお弁当をたべます)

15:00 磐梯青少年交流の家到着、出会いのつどい、ベッドメーキング等

17:30 夕食(バイキング)

18:30 キャンプファイヤー

20:00 入浴・就寝準備

21:30 消灯

6月27日(金)・・・2日目

6:00 起床・洗面・寝具の整理・清掃

7:00 朝食

8:40 別れのつどい、記念撮影

9:00 磐梯青少年交流の家出発

9:15 野口英世記念館見学

10:20 世界のガラス館でハンドリューターの体験

11:20 昼食(河京ラーメン館)

12:40 バス乗車・出発

15:30 学校到着

バイキング給食を実施しました

6月20日、食に関する指導に続いて、バイキング給食を実施しました。

メニューは次のとおりです。

主食:塩タンメン・味噌たんめん、主菜:白身魚のカップ焼き・餃子、副菜:海草サラダ・ごぼうサラダ・手づくりこんにゃくの田楽、デザート:フルーツ杏仁豆腐・手づくり柚子ゼリー、牛乳

この日を楽しみにしていた子どもたちは、「おいしいね」といっておかわりをしてお腹いっぱい食べました。

学校給食センターのみなさん、おいしい給食をありがとうございます。

メニューは次のとおりです。

主食:塩タンメン・味噌たんめん、主菜:白身魚のカップ焼き・餃子、副菜:海草サラダ・ごぼうサラダ・手づくりこんにゃくの田楽、デザート:フルーツ杏仁豆腐・手づくり柚子ゼリー、牛乳

この日を楽しみにしていた子どもたちは、「おいしいね」といっておかわりをしてお腹いっぱい食べました。

学校給食センターのみなさん、おいしい給食をありがとうございます。

QRコード

アクセスカウンター

2

0

5

0

6

9